Au-delà des montagnes

Le temps qui passe. Les occasions manquées. La musique, le souvenir.

Jia Zhang-Ke est le chantre de ces subtiles variations autour du même thème qui revient sans cesse : en quoi pouvons-nous contrôler notre vie ?

Quelle logique causale unit ces moments d'insouciance vécus à 20 ans dans un monde ancien, et le présent de vieillards isolés dans un monde futuriste ?

A travers son élégie douce et funèbre, et au fur et à mesure que l'écran s'agrandit et que l'image s'embellit, la réponse apparaît : le poids écrasant du temps annihile les tentatives de rapprochement.

Tao aurait pu faire un choix différent dans la première partie du film, et, en un instant, donner une toute autre inflexion à sa vie. Mais le destin en a voulu autrement.

Au-delà des montagnes n'est peut-être au final que cela : l'examen minutieux et sublime des plus tristes possibles. L'employée de l'agence de tourisme, dans la dernière partie de quasi outre-temps, détourne d'un mot anodin des retrouvailles possibles.

Film merveilleux peint sur la fine trame du temps, chronique des occasions ratées, des histoires inabouties et de la dissolution des sentiments, Au-delà des montagnes est d'une beauté iréelle et immensément triste.

Il ne semble promettre qu'une seule issue : à la fin ne resteront que les chansons pop.

Et si c'était vrai ?

Jia Zhang-Ke sur Christoblog : A touch of sin (***)

![]()

/image%2F0894743%2F20140129%2Fob_3371b8_pas.jpg)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog-kiwi.com%2Ft%2Fdelicate%2Fimages%2Fheader%2Fheader.jpg)

Il faut être gonflé pour oser faire un film aussi azimuthé que celui-ci, lorsqu'on n'est pas un réalisateur hyper-connu.

Il faut être gonflé pour oser faire un film aussi azimuthé que celui-ci, lorsqu'on n'est pas un réalisateur hyper-connu.  Le cinéma de Peter Greenaway a atteint un tel degré de sophistication qu'il devient inadéquat d'en parler comme d'un simple film.

Le cinéma de Peter Greenaway a atteint un tel degré de sophistication qu'il devient inadéquat d'en parler comme d'un simple film.

Je ne suis habituellement jamais le dernier à encourager les films maliens, ouzbeks, ou, comme ici, guatémaltèques.

Je ne suis habituellement jamais le dernier à encourager les films maliens, ouzbeks, ou, comme ici, guatémaltèques. Michel Leclerc était pour moi jusqu'à présent un excellent auteur de comédie, peut-être le meilleur en activité en France aujourd'hui.

Michel Leclerc était pour moi jusqu'à présent un excellent auteur de comédie, peut-être le meilleur en activité en France aujourd'hui.

Découvert il y a peu au Festival d'Arras, ce premier film suédois est agréable et surtout très prometteur.

Découvert il y a peu au Festival d'Arras, ce premier film suédois est agréable et surtout très prometteur. En mai 2014, je me suis retrouvé en plein Festival de Cannes dans une salle de l'ACID à regarder ce film, sans vraiment comprendre ce que je voyais, puis à discuter avec la réalisatrice, Fabianny Deschamps, à l'entrée du cinéma Les Arcades.

En mai 2014, je me suis retrouvé en plein Festival de Cannes dans une salle de l'ACID à regarder ce film, sans vraiment comprendre ce que je voyais, puis à discuter avec la réalisatrice, Fabianny Deschamps, à l'entrée du cinéma Les Arcades. Il y a quelque chose de terriblement sec dans les films d'Alex Van Warmerdam. Ses personnages semblent toujours dépouillés de sentiments d'empathie, pour n'agir que suivant des schémas qui servent strictement leurs intérêts les plus égoïstes.

Il y a quelque chose de terriblement sec dans les films d'Alex Van Warmerdam. Ses personnages semblent toujours dépouillés de sentiments d'empathie, pour n'agir que suivant des schémas qui servent strictement leurs intérêts les plus égoïstes. Si vous avez raté ce film au moment de sa sortie en salle, comme moi, je vous encourage vivement à le découvrir en DVD.

Si vous avez raté ce film au moment de sa sortie en salle, comme moi, je vous encourage vivement à le découvrir en DVD. Voilà un film qui hésite sur ton titre. Ce n'est pas bon signe.

Voilà un film qui hésite sur ton titre. Ce n'est pas bon signe.

Juste un petit mot aujourd'hui pour parler de ce documentaire que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première et qui n'est sorti que dans .... deux salles parisiennes (L'Espace Saint-Michel et La Clef).

Juste un petit mot aujourd'hui pour parler de ce documentaire que j'ai eu l'occasion de voir en avant-première et qui n'est sorti que dans .... deux salles parisiennes (L'Espace Saint-Michel et La Clef). A l'occasion de la sortie le 16 décembre de La vie très privée de Monsieur Sim, le nouveau film de Michel Leclerc, je vous propose de gagner 5 x 2 invitations valables partout en France.

A l'occasion de la sortie le 16 décembre de La vie très privée de Monsieur Sim, le nouveau film de Michel Leclerc, je vous propose de gagner 5 x 2 invitations valables partout en France. Impossible de ne pas penser aux films d'Audiard en voyant Les cowboys. Thomas Bidegain est en effet le scénariste attitré du réalisateur de Dheepan.

Impossible de ne pas penser aux films d'Audiard en voyant Les cowboys. Thomas Bidegain est en effet le scénariste attitré du réalisateur de Dheepan. J'ai eu l'occasion de le dire de nombreuses fois sur ce blog : le genre documentaire produit régulièrement des chefs d'oeuvre qui seront très peu vus.

J'ai eu l'occasion de le dire de nombreuses fois sur ce blog : le genre documentaire produit régulièrement des chefs d'oeuvre qui seront très peu vus. Dans la sélection officielle de Cannes 2015, plusieurs films pouvait espérer décrocher la Palme d'Or, dont celui-ci.

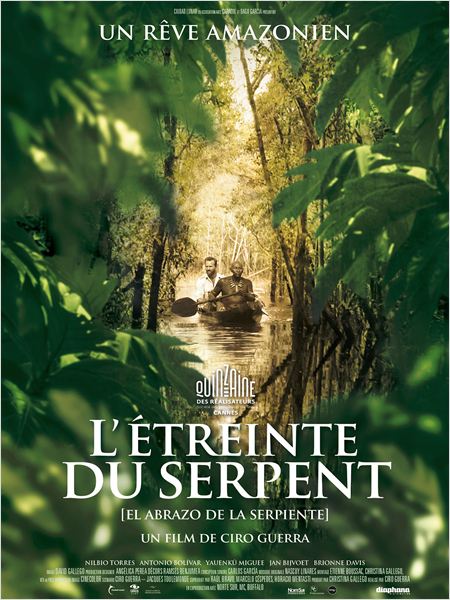

Dans la sélection officielle de Cannes 2015, plusieurs films pouvait espérer décrocher la Palme d'Or, dont celui-ci./image%2F0894743%2F20230603%2Fob_9fa87a_marguerite.jpeg)

: Non, et non, et non !

: Non, et non, et non ! : Mouais, pourquoi pas

: Mouais, pourquoi pas : A découvrir

: A découvrir