Quelques heures de printemps

/image%2F0894743%2F20220225%2Fob_0b0145_quelquesheures.jpg)

Disons-le tout net, Quelques heures de printemps est un bijou, un chef-d'oeuvre en creux, un film réduit à l'os, qui vous laisse pantelant et apaisé.

L'idéal est d'aller voir le film sans en connaître le thème, comme je l'ai fait. On a alors le plaisir de découvrir petit à petit, par allusions successives, le drame qui est en train de se jouer. Stéphane Brizé réduit sa mise en scène à ce qui fait l'essence du cinéma : un cadrage discret et recherché, une façon de filmer les visages comme des paysages, de prendre son temps pour tenter d'approcher au plus près de la réalité.

C'est très souvent vertigineux tellement le jeu des acteurs y est intense. Vincent Lindon est utilisé à la perfection. Certes il joue une sorte d'essence de Lindon, mais sa prestation est parfaite. On se souviendra longtemps de son pétage de plomb. C'est son plus beau rôle. Hélène Vincent, quant à elle, est au-delà de tous les compliments qu'on peut inventer : il faut courir voir le film, ne serait-ce pour sa prestation, qui défie les lois du jeu. Elle est bouleversante.

Même la bêtise abyssale d'Emmanuelle Seigner est parfaitement utilisée (oups, ça m'a échappé). Olivier Perrier, à l'unisson, est aussi particulièrement émouvant.

Précis, intense, chirurgical et psychologiquement très riche : on pense à Bergman et à Kieslowski...

Si vous n'allez voir qu'un film en cette rentrée allez voir celui-ci. Vous en sortirez bouleversé, probablement après avoir trempé l'écharpe dont vous aurez pris le soin de vous doter pour éviter de trop renifler. Bouleversé, mais heureux.

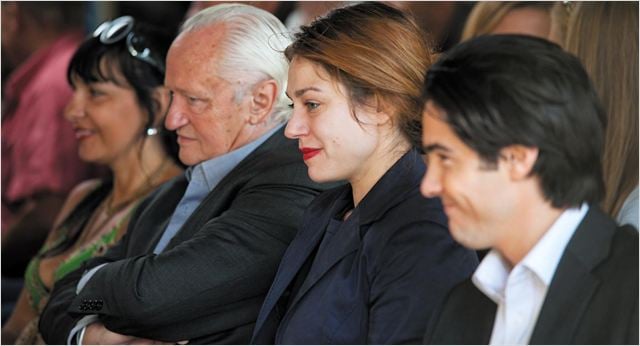

/image%2F0894743%2F20140129%2Fob_3371b8_pas.jpg)

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog-kiwi.com%2Ft%2Fdelicate%2Fimages%2Fheader%2Fheader.jpg)

Après Mad men et Breaking bad, voici une troisième série de la petite chaîne US qui monte, AMC.

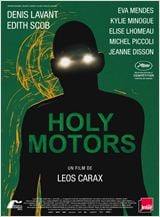

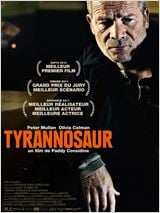

Après Mad men et Breaking bad, voici une troisième série de la petite chaîne US qui monte, AMC. Voici un film tout entier contenu dans son titre, son affiche et sa bande-annonce.

Voici un film tout entier contenu dans son titre, son affiche et sa bande-annonce.

Voilà, j'ai enfin fini les saisons de Mad men disponibles en DVD.

Voilà, j'ai enfin fini les saisons de Mad men disponibles en DVD.

/image%2F0894743%2F20230924%2Fob_a70b10_theweandthei.jpg)

Le dernier film de William Friedkin est à déconseiller aux âmes sensibles. Non pas qu'il soit outrageusement violent ou gore (à la Noé ou à la Refn par exemple) : il est simplement d'un noir absolu.

Le dernier film de William Friedkin est à déconseiller aux âmes sensibles. Non pas qu'il soit outrageusement violent ou gore (à la Noé ou à la Refn par exemple) : il est simplement d'un noir absolu. Il y a parfois de petits miracles dans le système de distribution français. Qu'une fenêtre de sortie ait pu être trouvée pour un film aussi saugrenu que La Vierge, les Coptes et moi en est un.

Il y a parfois de petits miracles dans le système de distribution français. Qu'une fenêtre de sortie ait pu être trouvée pour un film aussi saugrenu que La Vierge, les Coptes et moi en est un. Koji, jeune apprenti photographe, est embauché par un mari jaloux pour suivre

la femme de ce dernier durant ses promenades dans les différents parcs de Tokyo. Koji va-t-il tomber amoureux de sa cible ? Pourquoi cette femme ne va-t-elle que dans les parcs ?

Koji, jeune apprenti photographe, est embauché par un mari jaloux pour suivre

la femme de ce dernier durant ses promenades dans les différents parcs de Tokyo. Koji va-t-il tomber amoureux de sa cible ? Pourquoi cette femme ne va-t-elle que dans les parcs ?

Chaque semaine, il est plus évident que les scénaristes hollywoodiens perdent les pédales, conduisent leur

industrie à la catastrophe et la poule aux oeufs d'or à l'abattoir.

Chaque semaine, il est plus évident que les scénaristes hollywoodiens perdent les pédales, conduisent leur

industrie à la catastrophe et la poule aux oeufs d'or à l'abattoir.

De certains films on a presque honte de dire du mal.

De certains films on a presque honte de dire du mal.

/image%2F0894743%2F20201209%2Fob_d10f53_lejouroulecochon.jpg)

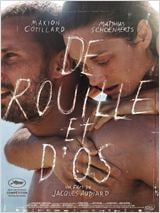

Peu de films peuvent prétendre laisser un souvenir qui s'améliore à ce point avec le temps.

Peu de films peuvent prétendre laisser un souvenir qui s'améliore à ce point avec le temps. Alors d'abord, parlons du titre, une fois n'est pas coutume. Traduire le titre original,The

dynamiter, par Summertime, il faut oser. Ceci dit, et pour une fois, il me semble plus logique que le film s'appelle Summertime que The dynamiter. Le film baigne

en effet plus dans une atmosphère évoquant un été sudiste que dans une ambiance explosive.

Alors d'abord, parlons du titre, une fois n'est pas coutume. Traduire le titre original,The

dynamiter, par Summertime, il faut oser. Ceci dit, et pour une fois, il me semble plus logique que le film s'appelle Summertime que The dynamiter. Le film baigne

en effet plus dans une atmosphère évoquant un été sudiste que dans une ambiance explosive.

Drôle de film que Kill list.

Drôle de film que Kill list.

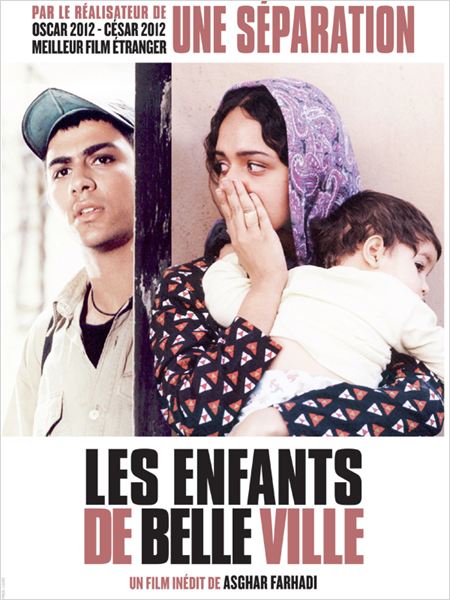

L'immense succès français d'Une séparation nous vaut aujourd'hui une ressortie estivale d'un des premiers films de son auteur, Asghar Farhadi.

L'immense succès français d'Une séparation nous vaut aujourd'hui une ressortie estivale d'un des premiers films de son auteur, Asghar Farhadi.

: Non, et non, et non !

: Non, et non, et non ! : Mouais, pourquoi pas

: Mouais, pourquoi pas : A découvrir

: A découvrir